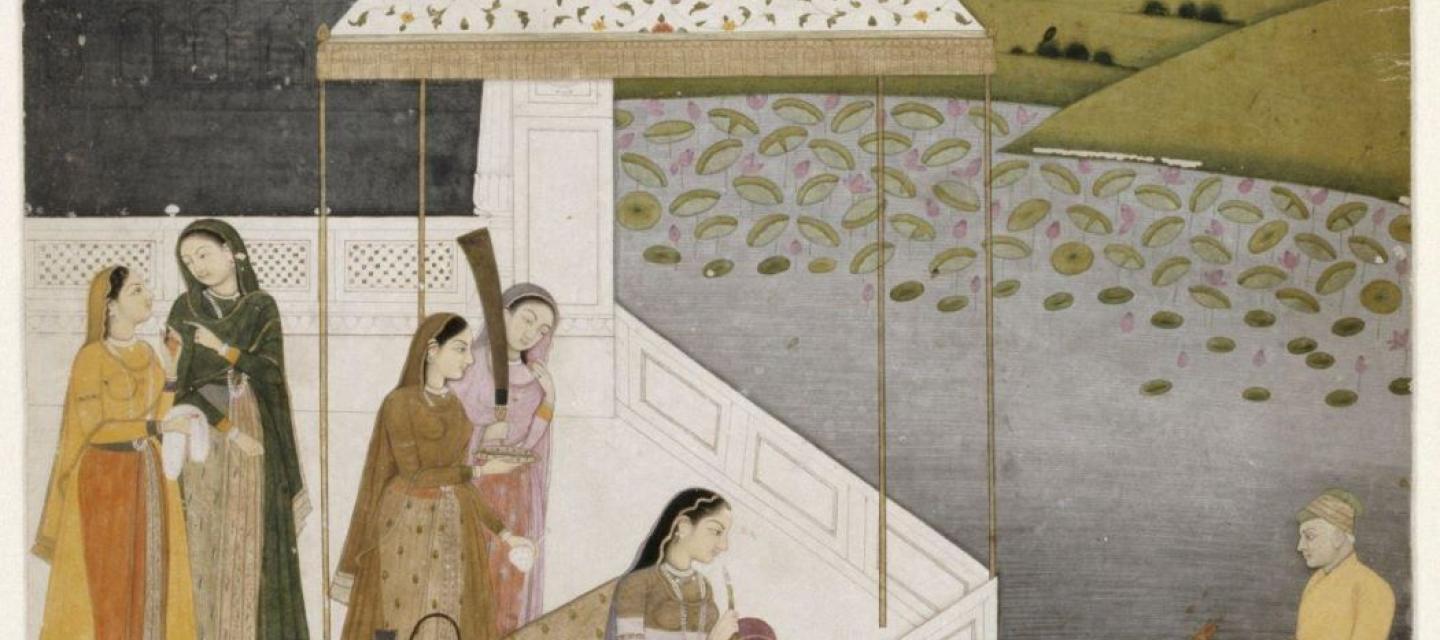

La collection dédiée au monde indien est constituée de sculptures s’échelonnant du 3ème millénaire avant notre ère jusqu’aux 18ème-19ème siècles de notre ère, de peintures mobiles ou miniatures du 15ème au 19ème siècle, et d'éléments mobiliers, d'objets décoratifs et de bijoux provenant des cours royales de l'Inde (16ème-19ème siècles).