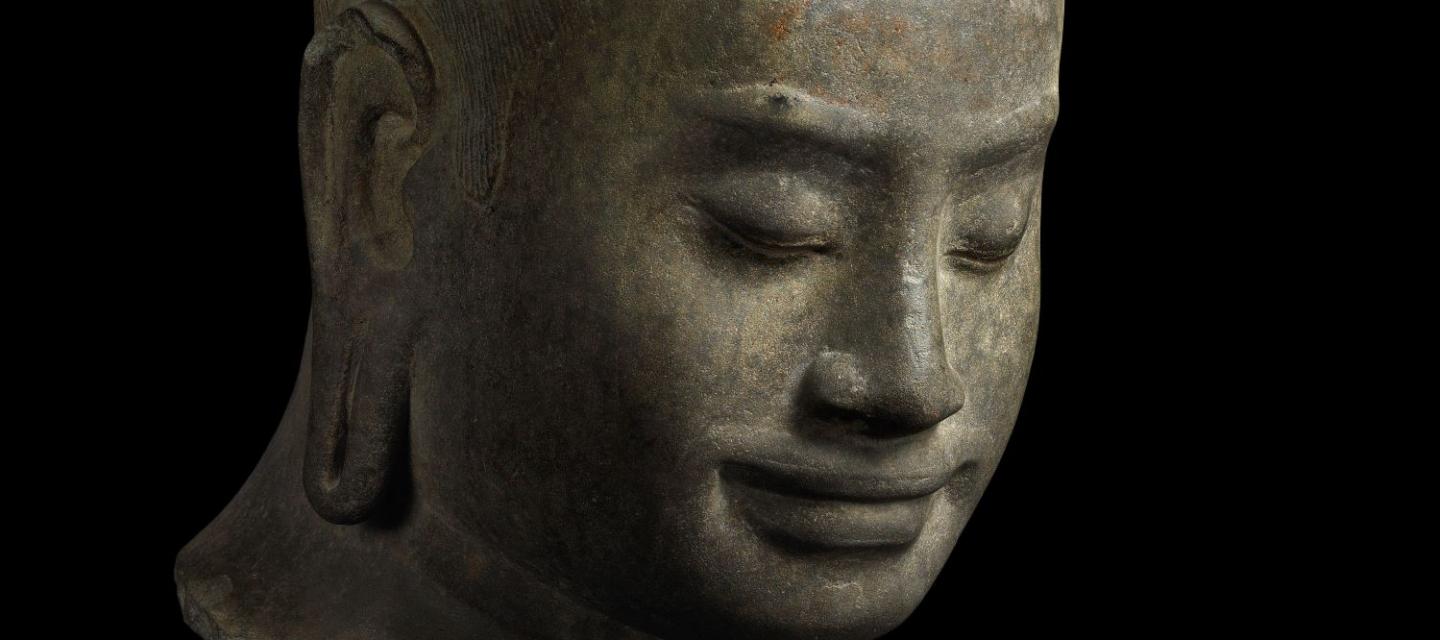

Influencés par la culture indienne dès les premiers siècles de notre ère, les pays de l’Asie du Sud-Est ont développé des traditions artistiques imprégnées de bouddhisme et d’hindouisme dont le musée Guimet expose de nombreux chefs-d’œuvre. L’art khmer du Cambodge, l’art cham du Vietnam, l’art thaï de Thaïlande, l’art javanais d’Indonésie, constituent les points forts d’une collection qui figure parmi les plus complètes en Occident.