Émile Guimet

Entrepreneur et voyageur

Entrepreneur visionnaire et passionné, Émile Guimet naît en 1836 au sein d’une famille d’industriels lyonnais ayant fait fortune dans l’industrie chimique. Son père, Jean-Baptiste (1795-1871), a mis au point la production industrielle du bleu outremer artificiel, connu sous le nom de “Bleu Guimet”.

Peu intéressé par les affaires, qu’il gèrera pourtant toujours avec attention, le jeune Émile est vite attiré par les voyages et la découverte du monde qu’il décrit avec un œil curieux et ouvert dans les récits qu’il publie à son retour : l’Espagne en 1862, l’Égypte en 1865, la Grèce, la Turquie, la Roumanie et l’Autriche en 1868. Sa rencontre avec le tout récent musée du Caire, conçu par l’égyptologue Auguste Mariette, est décisive. Émile Guimet rêve de fonder une institution similaire en France : une scénographie originale mettant en valeur les objets présentés, un propos scientifique accessible aux visiteurs, un lieu vivant de découverte et d’apprentissage.

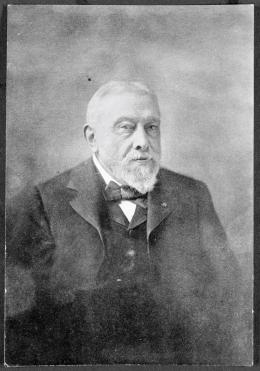

Photo (C) RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / image RMN-GP

Portrait d'Emile Guimet par Ferdinand Luigini

Un musée pour un projet

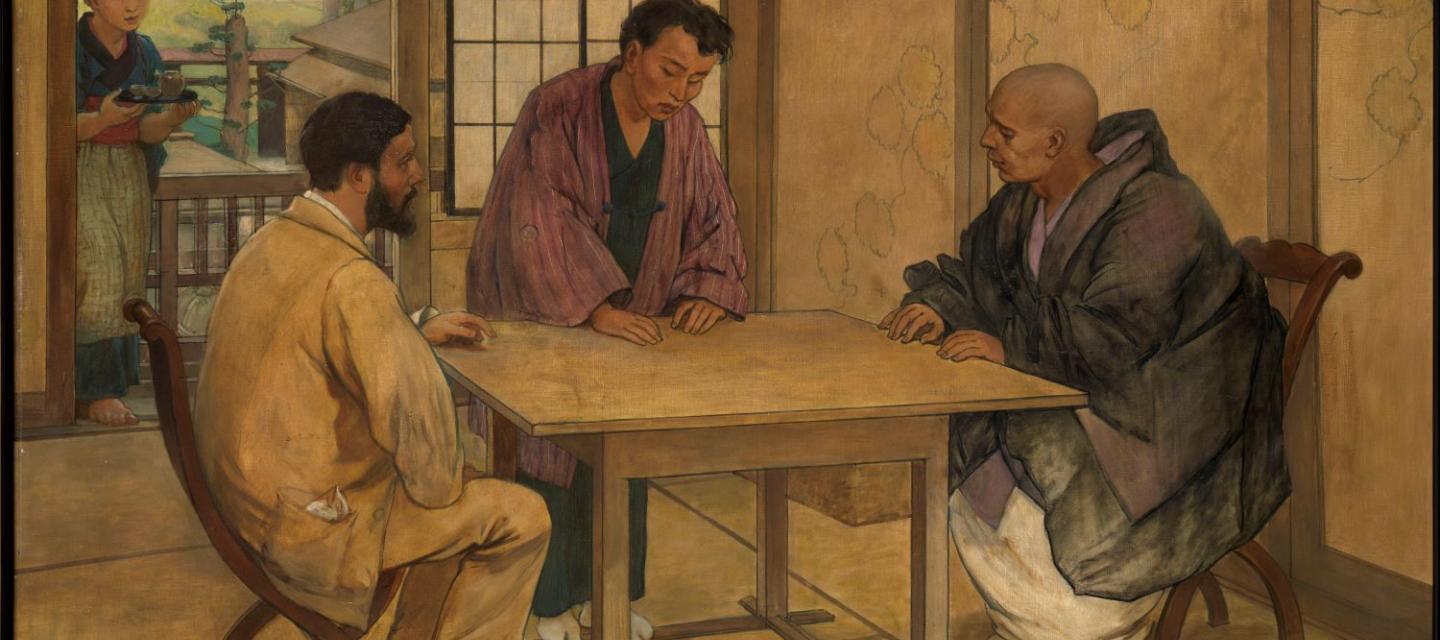

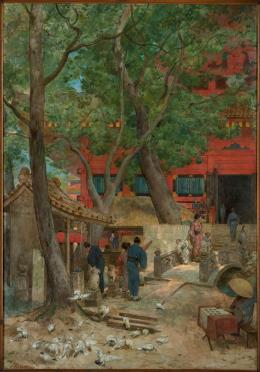

Insatiable curieux, Guimet réunit bientôt une importante collection d’œuvres religieuses originaires d’Égypte, de Grèce et de Rome. Son voyage de 1876 au Japon, en Chine et en Inde, lui permet d’acquérir un ensemble de pièces qu’il destine également au musée des Religions qu’il fait construire à ses frais à Lyon dès 1879.

Persuadé que son œuvre aura plus de succès à Paris, il négocie le transfert de son institution dans la capitale quelques années plus tard. La ville lui offre alors le terrain devant la place d'Iéna, sur lequel l'État construit le bâtiment, à l'identique de celui de Lyon. Emile Guimet fait don de sa collection à l’État et le musée est inauguré en 1889, la même année que la Tour Eiffel.

Jusqu’à sa mort en 1918, Émile Guimet aura à cœur de développer son musée, doté d’une riche bibliothèque et à l’origine d’une politique ambitieuse de publications scientifiques.

Personnage hors du commun, Émile Guimet a rassemblé lors de ses voyages l’une des plus belles collections d'arts asiatiques au monde. En fondant son musée, il a souhaité partager avec ses contemporains sa fascination pour les cultures et les religions orientales.

Naissance à Lyon dans une riche famille d'industriels. Son père, Jean-Baptiste Guimet, est l'inventeur du “Bleu Guimet”.

Émile Guimet commence à collectionner les antiquités égyptiennes et publie Croquis égyptiens : journal d’un touriste en 1867

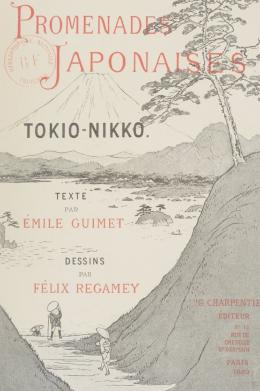

Il entame un tour du monde en compagnie de Félix Régamey et rejoint le Japon par les États-Unis après avoir visité l'exposition universelle de Philadelphie. Il voyage également en Inde.

Publication du récit de voyage en deux tomes, Promenades japonaises et Promenades japonaises.Tokio-Nikko.

Émile Guimet souhaite créer à Lyon une école de langues orientales, qui s'avère un échec, et un “musée religieux”. En 1879, le bâtiment, encore inachevé est inauguré par Jules Ferry.

Émile Guimet fait don à l'État de l'ensemble de ses collections pour la construction à Paris d'un bâtiment à l'image de celui de Lyon. Il se voit confier la direction de ce nouveau musée, où on retrouve ses collections asiatiques, ses objets égyptiens, mais aussi des antiquités gréco-latines et même des objets amérindiens.

Émile Guimet décède après avoir institué deux musées, provoqué de nombreux dons d'œuvre, et commissionné plusieurs fouilles archéologiques.